’我来自深圳‘——辨识度不只在外表悦倍网,而是深入骨髓的精神气质:务实、创新、包容,饥渴感和探索欲。

比起城市奇迹,更神奇的是,这座城市生生塑造出来了一个独特人群:深圳人。

“我来自深圳”——平均年龄只有32.5岁,从五湖四海走来,被共同的特质联结,形成可辨识的“深圳颗粒度”。这种气质如此鲜明,以至于你在任何一个机场、高铁站、咖啡厅,都能一眼认出那个深圳人。

45年后,我们可以在人群中轻松“活捉”一个深圳人。45年后,“我来自深圳”也指那些风靡全球的深圳产品和价值观。

他们都是多年来与城市相互成就的结晶。

深圳人有自己的颗粒度

深圳人,有自己的颗粒度。在深圳经过淬炼的人,都呈现一种细腻而鲜明的特质。

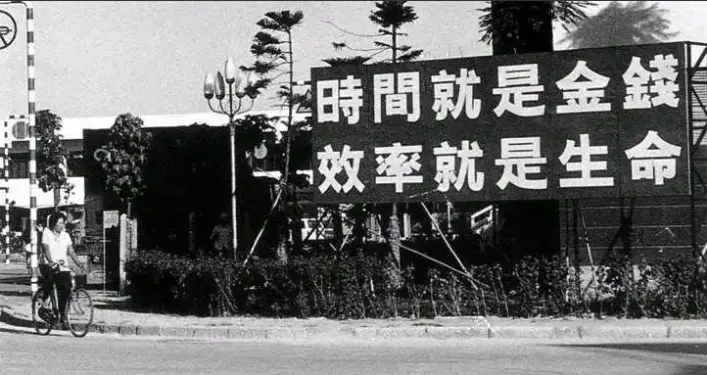

“时间就是金钱”是他们的共同信仰。理直气壮把“效率”挂在嘴上,落到日常,沟通直接高效,十句话不到就会聊到正题:“怎么赚钱?”。

深圳人,有自己的颗粒度

“赚钱”背后是务实,成为深圳人最鲜明的精神标签,从40多年前蛇口青年直言“我们就是想赚钱”开始,这种直白的财富追求就刻进了深圳人的DNA。

深圳人的“土”,是一种主动选择,走在深圳街头,最常见的是满大街的T恤和人字拖、运动鞋,密集的猪脚饭快餐店,背着帆布袋或电脑包,挤地铁通勤的上班族,透着效率、舒适和自在。

深圳人对纸巾有着独特偏好:他们手里的纸巾No.1永远是Tempo得宝。在深圳人眼中,纸巾只分两种:得宝,和其他纸巾。

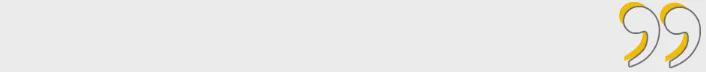

暴雨后的深圳地铁,每人一双拖鞋

过安检时,深圳人的姿势只有两种——要么主动掏出包里的水“敦敦”两口,要么直接拿给安检员。上扶梯会自觉站在右边,这个习惯虽非深圳独有,但深圳人执行得格外一致。

他们都有一种普遍感受,从外地回到深圳,都会感叹还是深圳好。深圳有一种很奇妙的生活自由空间,可能是因为大家都不太熟,所有距离感很舒适。

即使身份证44030开头,一般也不会直接承认自己是“深圳人”,但却以一种共同的姿态和价值观生活,在日常的行动里不自觉建立着城市身份认同。

深圳北站的扶梯,深圳人总会自觉站右边

还有,没有靠深圳校服“认过亲”,深圳人的青春就不完整。当被问起深圳“特产”悦倍网,除了椰子鸡和各种奶茶之外,深圳人第一时间想起的就是深圳校服。

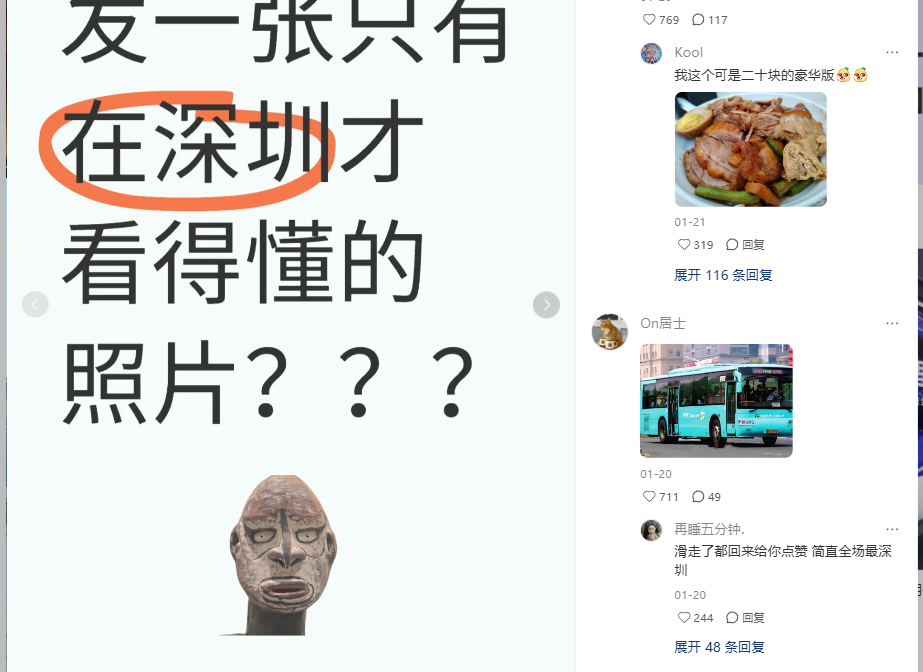

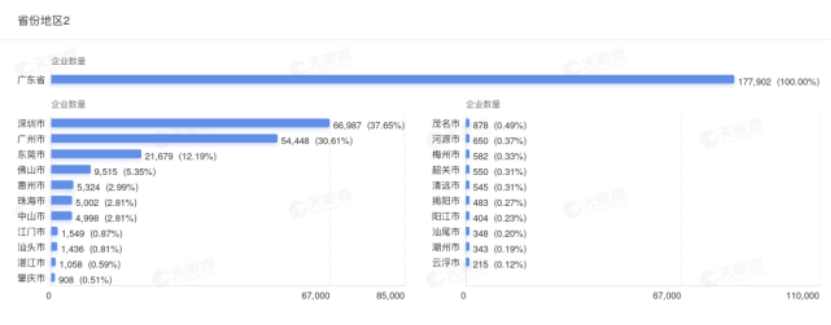

这几年有一种说法,深圳特产是“老板”。截至2024年底,深圳商事主体总量突破440万户,连续13年稳居全国大中城市首位。每1000个深圳人,就有超过227个是老板。

他们相信任何问题都可以被拆解、重组、优化,就像调试代码一样解决。华强北的芯片、南山的技术、福田的金融、龙岗的制造,构成了深圳人特有的“硬件思维”。

会把校服焊在身上的深圳学生

深圳土特产是“老板”

深圳人颗粒度,还在于有着自己的城市仪式感。跑马拉松和深圳湾骑行可以成为他们的“精神SPA”;高交会和文博会,是他们的“集体狂欢”和“城市大年”。

这些细节,很真实也很深圳。

45年,深圳人养成记

深圳人的特质不是与生俱来的,而是45年来城市与人互相塑造的结果。

45年来,深圳就像一座巨大的熔炉,将天南地北的人熔铸成具有相同质地的“深圳人”。

1980年代,深圳带来了石破天惊的观念

第一代深圳人带来了拼搏精神。1980年代的建设者们用“时间就是金钱,效率就是生命”塑造了城市的节奏。那时的国贸大厦三天一层楼,野心勃勃,张力满满。

第二代深圳人注入了创新基因。1990年代,华为、中兴等企业吸引了大批技术人才,“工程师文化”开始渗透到城市肌理。深圳人开始相信:任何问题都可以用技术解决。

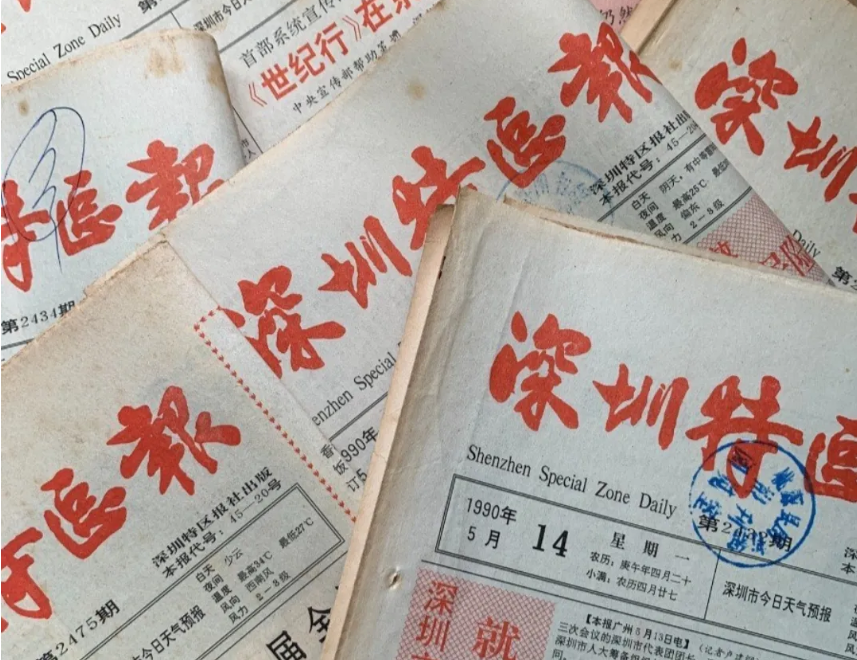

1990年的深圳特区报

新世纪后的新深圳人则带来了多元文化。现在的深圳,既有科技园的“码农”,也有大芬村的画家;既有前海的金融精英,也有城中村里的创业者。这种多样性让深圳人形成了独特的包容性——他们不问你从哪里来,只问你要到哪里去。

深圳产业经历了四次结构性转型。从劳动密集型的“三来一补”,到模仿创新的“山寨经济”;从大规模制造产业,最后进入创新发展和高质量发展期。

每一次转型,都重塑着深圳人的技能和视野。

深圳拥有机器人相关企业近6.7万家悦倍网,位居全国第一

有人说,深圳强大的创新力来源于体制创新,来自几代人的执着和耐心,还有开放、包容、多元文化城市精神。

所以深圳人的养成,得益于城市特殊的“培养基”。

城中村提供了低成本试错空间,许多深圳人还记得自己住在白石洲、上下沙的日子,那里是梦想的起点;“来了就是深圳人”的包容文化,无需本地户口,不用本地亲戚,只要你在这座城市奋斗,就能获得认同。

白石洲是无数深圳人梦开始的地方

更关键的是政府的“不干预”艺术,深圳政府深谙“无事不扰、有求必应”的服务之道,让市场活力充分迸发。

“活捉”深圳人指南

如果你想在人群中“活捉”一个深圳人,请参照以下指南:

1.时间焦虑症患者:他们走路快、说话快、吃饭快,对效率低下零容忍。电梯里一定会站在按钮旁,时间观念极强。

2.装备实用主义者:双肩电脑包是标配,里面通常装着笔记本电脑、充电宝和商业计划书。穿着以舒适为主,深谙“低调中最显实力”的哲学。

处处可见的背包实用者

3.话题探测器:三句话内必聊行业动态、创业项目或房产信息。能够准确说出深圳各区的房价和优惠政策。

4.多功能切换大师:上午在前海开会,下午去华强北看样品,晚上到深圳湾跑步,周末组队去徒步——他们善于在不同场景间无缝切换。

深圳湾跑步,骑行是很多打工人的放松选择

5.方言混搭高手:虽然来自五湖四海,但都能说几句粤语问候语,同时熟练使用“深普”(各种“深圳梗”“行业梗” “互联网梗”),梗密度超标;

6.乐观的现实主义者:既清楚知道深圳的高压力,又坚信自己能够在这座城市实现梦想,搬砖精神刻写在骨子里,万家灯火终有一盏属于我;

7.地理坐标控:指路时不说东南西北,只说“科苑南路往左”、“后海大道拐右”,因为深圳的道路规划整齐得像棋盘,深圳人地图思维不知道东西,但熟知左右。

深圳图书馆没有淡季

8.终身学习者:以前背包里总有一本书,如今手机里总有各种学习APP,付费学习大市,相信“不学习就会被深圳淘汰”。

9.看不出来有钱:深圳人,不会轻易让人看出有钱。越有实力穿得越像路人甲,大boss偏爱人字拖。就算资产过亿也会吃饭打包或在路边摊嗦粉。

10.别问,问就是“小生意”:如果问深圳人做什么生意,得到的回答通常是“小生意而已,混口饭吃”,深圳人本身对“有钱人”的理解门槛也很高。百万,从来不是上限,年薪百万,自称只是牛马。

一个个“小老板”,成就了深圳也被深圳成全

凡此种种,即使在外地,你也能轻易识别出深圳人——粤B牌的司机在哪里都习惯礼让行人;即便坐后排,也会不自觉地系上安全带,还会顺便检查朋友们系了没有;会识别当地营商环境,在国外旅游时,会下意识地考察能否把某个项目“搞到深圳”。。。

今天的深圳人,已经超越了地域概念,共同的行为标识练就一种精神标识。

我来自深圳

“我来自深圳”,也指今天深圳风靡世界的许多品牌和产品。从运动相机到无人机,从新能源车到人形机器人,这座城市的影响力今天遍及全球。其实,这都是深圳人特质的延续和结晶。

深圳人的辨识度不在外表,而在一种深入骨髓的精神气质——务实、创新、包容、饥渴感和探索欲。时至今日,深圳人依然在蜕变、养成;这座城市的人格特质仍在被书写、被刷新。

这也是45年后,深圳赋予人的最大意义。

文|深圳客编辑部

图片来自网络

李继强

李伟源

说说你怎么看待“深圳人”

留言区聊聊~

传金所配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。